|

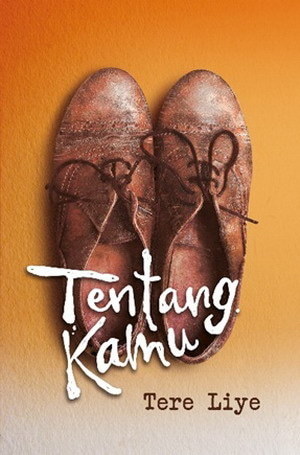

| pict fom Journesia.id |

Erick mengamati daftar kontak di smartphone-nya. Sampai pada huruf F, nama Faya, gerakan jarinya terhenti. Sejak pertemuan di taman rumah sakit itu, tak terhitung berapa kali Erick mencoba menuruti kemauan Faya untuk menghapus kontaknya. Tapi, sebanyak itu pula Erick bimbang, dan menunda menghapus nama Faya.

Gimana caranya biar bisa ketemu lagi sama Faya.

Lelaki jangkung itu kemudian bangkit dari tempat tidur. Dibukanya laci di dekat pintu kamar, satu sachet kopi bubuk sekarang berada di genggamannya. Lalu Erick beralih ke dispenser, diseduhnya kopi sachet yang tiga bulan lagi sudah tak layak minum itu. Secangkir kopi hitam panas tanpa gula. Erick tak pernah suka menambahkan gula dalam kopinya. Ia hanya ingin selalu ingat bahwa masih ada yang lebih pahit daripada masa lalunya.

Erick menggamit pegangan cangkirnya, melangkah menuju samping jendela. Kamar kos Erick ada di lantai tiga, total ada empat lantai, dengan sepuluh kamar berukuran lumayan besar di setiap lantainya. Sebenarnya masih ada beberapa kamar yang kosong di lantai dua, tapi Erick enggan pindah. Dia suka pemandangan dari ketinggian. Walaupun nih, tak ada yang benar-benar menarik untuk dipandang, hanya ada rentetan rumah-rumah yang padat di daerah Pisangan ini. Tapi buat Erick, pemandangan dari ketinggian sedikit banyak bisa mempengaruhi pikirannya untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, dan dari banyak sisi. Helicopter-view, istilah kerennya.

Beberapa menit kemudian, seperti teringat sesuatu, Erick menyambar handphone-nya yang tergeletak di kasur. Cepat jarinya bergerak, menyusuri foto-foto dalam gallery. Tiba-tiba penyuka kopi pahit itu tersenyum lebar. Ada foto kartu nama Faya di sana.

Biro Bantuan Hukum.

Demikian tertera jelas unit kerja tempat Faya menghabiskan lima harinya dalam seminggu.

***

Erick percaya tak ada yang namanya kebetulan. Segala sesuatu sudah digariskan, manusia cuma tak tahu saja. Selepas mengetahui tempat kerja Faya, Erick cepat menghubungi temannya di biro yang sama. Walau berbeda bagian, teman Erick mengenal Faya. Sudah tentu, gadis berlesung pipi itu pasti mencuri perhatian. Yah paling tidak, bisa mencuri pandangmu untuk sekedar menengok wajah manisnya itu.

Lagi-lagi berbekal informasi dari temannya, di hari Minggu siang yang lumayan terik ini, Erick tengah ada di depan pintu bioskop Taman Ismail Marzuki. Tidak ada film menarik yang hendak ditontonnya, keberadaannya sudah jelas karena satu sebab saja.

Selain duduk-duduk di kedai kopi, Faya punya hobi lain yang dilakukannya hampir tiap Minggu. Berkunjung ke toko buku bekas yang ada di sudut kiri Komplek Taman Ismail Marzuki. Bengkel Deklamasi.

Sebentar-sebentar Erick mengamati arlojinya. Sudah hampir satu jam, Faya belum muncul juga. Beberapa kali Erick merutuki dirinya sendiri, mana mungkin Faya pergi ke toko buku siang-siang bolong begini, bisa jadi sore hari adalah waktu yang lebih tepat untuk jalan-jalan ke sini. Tapi untuk pulang lagi, terlalu tanggung. Dia tak ingin pulang dengan tangan hampa. Apalagi hati hampa.

Lima belas menit kemudian, yang ditunggu-tunggu sejak tadi akhirnya menampakkan diri. Tampak dari kejauhan, Faya, dengan terusan selutut berwarna cokelat muda, berjalan ke arah toko buku. Seperti biasa, cardigan tampaknya tak pernah lepas dari gadis itu, kali ini berwarna hijau saphire. Erick menunggu sampai Faya benar-benar masuk toko. Hati-hati Erick bersembunyi di balik pilar depan bioskop, Faya tak boleh tahu dia sengaja berada di sini hanya untuk mencari kesempatan menemuinya kembali.

Dengan langkah satu-satu, Erick semakin mendekati toko buku. Tumpukan buku yang mulai menguning itu semakin jelas berada di hadapannya.

Oke, ambil satu buku, sok dibaca-baca, Erick bergumam dengan dirinya sendiri.

Di luar dugaan, Faya nampak menyadari keberadaan Erick. Dari balik rak buku, Faya tampak melangkah mendekat. Erick pun bersiap.

"Mas, kayak kenal, ya?" sapa Faya.

"Eh, loh, mmm, yang waktu itu ketemu di rumah sakit kan, ya? Ummm, Faya?"

"Iyaa. Eh sori mas, siapa ya namanya? Saya suka lupa nama orang, nih, maaf," Faya tertawa. Erick nyaris tampak salah tingkah. Lesung pipi itu.

"Erick. Perlu salaman lagi nih, untuk kenalan?" tawarnya yang dengan segera disambut cengiran Faya.

"Mas Erick ngapain di sini? Nyari buku apa?"

"Ngg, nggak, tadi saya habis nonton, hehe. Lumayan, nonton di TIM kan murah, terus sebelum pulang iseng mampir ke sini dulu," kilah Erick.

"Oooh, kirain."

"Faya sering ke sini?"

"Yaa, lumayan, sebulan bisa dua atau tiga kali," jawab Faya sambil terus mengamati barisan buku di rak. Sesekali ditariknya buku yang menarik hatinya, kemudian sinopsis di cover belakang itu habis dibaca dalam beberapa detik saja.

"Dua sampai tiga kali beli buku dalam sebulan? Keren!"

"Nggak, nggak selalu beli, sih. Kadang cuma lihat-lihat aja, kalau ada yang benaran menarik, baru dibeli."

"Oh.. Hmm.. Ngomong-ngomong, ini toko buku bekas tapi rapi dan bersih, ya," Erick mencari bahan pembicaraan lain. Ada yang lupa diputuskannya sebelum berangkat ke sini:

Kalau sudah bertemu Faya, lalu mau apa?

"Eh jangan salah, di sini juga ada buku baru, mas. Tuh, di rak yang itu, tuh," kata Faya semari menunjuk rak buku berwarna putih.

Erick hanya ber-ooh dan mengangguk-anggukkan kepalanya.

"Toko buku ini punya sejarah panjang, mas. Didirikan tahun 1996, berarti umurnya sudah tiga puluh tahun lebih. Pendirinya bapak yang lagi sibuk sama laptopnya itu, namanya Jose Rizal Manua. Tahu kan? Beliau penyair. Galeri Buku Bengkel Deklamasi ini tempat bagus, kalau mas Erick cari buku tentang sastra, sejarah, dan budaya, ini tempat yang tepat!"

"Kamu tahu banyak soal tempat ini, ya, Fay. Bahkan sampai masa lalu alias sejarah pendiriannya aja kamu tahu. Beda banget sama saya."

"Beda gimana maksudnya?"

"Saya dari dulu nggak gitu suka sesuatu yang berhubungan sama hal-hal yang sudah berlalu, soal sejarah, misalnya," canda Erick.

Tapi ternyata, candaan itu ditanggapi serius oleh Faya.

"Mas, masa lalu itu ibarat ransel di punggung. Dia lekat, tapi letaknya di belakang. Dia bukan beban, tapi bekal. Bekal supaya kita nggak mengulang kesalahan yang sama. Bekal biar kita lanjutkan hidup dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ada."

Kedua anak manusia itu saling tatap dalam hening. Erick tidak siap dengan reaksi seserius itu dari Faya. Sementara Faya, ingatannya seperti melayang ke beberapa tahun silam, ke peristiwa yang sudah membentuk pemahaman bijaksananya soal masa lalu.

"Eh, kok saya jadi sok tau begini, ya. Maaf. Saya pulang dulu deh, tiba-tiba nggak mood nyari buku. Duluan, ya."

"Eh, pulang? Bareng aja Fay, saya antar."

"Nggak perlu, saya bisa sendiri."

Faya mengayun langkahnya agak cepat. Sementara Erick tak bisa melakukan apa-apa untuk mencegahnya. Lagi-lagi seperti pertemuan pertamanya dengan gadis itu, Erick hanya bisa berdiri melihat Faya menjauh. Hatinya bimbang.

Satu.

Dua.

Tiga.

Sebelum Faya benar-benar menghilang di belokan menuju Planetarium, Erick sudah berada beberapa langkah saja di belakangnya.

"Faya, wait!"

Faya menoleh.

"Fay, sejak pertemuan kita di rumah sakit itu, saya belum hapus kontak kamu."

***

.JPG)